今、 新型コロナウイルスの流行を受け、大きな地震が来た後でも避難所に行かずに自宅での生活を続ける「在宅避難」への注目が集まっている。

NCNは全国47都道府県2,444名に対して、住宅の耐震意識や地震への備えに関する調査を行った結果、「在宅避難の必要性を感じる」人は約65%の一方で、「自宅で安全・安心に過ごす自信がある」人は約30%という結果となった。調査により「耐震県ランキング」も明らかになったので紹介しよう。

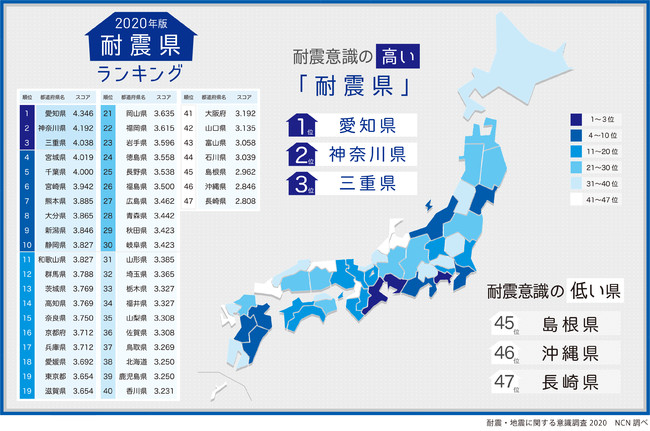

耐震県ランキングは昨年20位の愛知がトップ

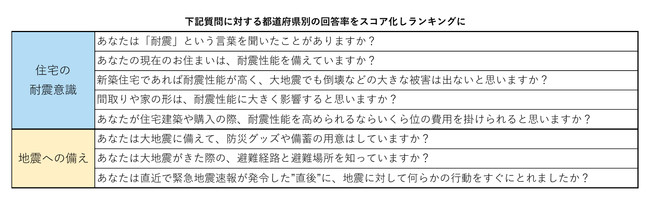

昨年に引き続き、全国の2,444名に対して「住宅の耐震意識」と「地震への備え」に関する調査を実施。その都道府県別回答をスコア化し、各設問分を合計した値をもとに「耐震県」ランキングを作成した。

すると上位は1位「愛知」(昨年度20位)、2位「神奈川」(昨年度1位)、3位「三重」(昨年度12位)、4位「宮城」(昨年度4位)、5位「千葉」(昨年度8位)という結果に。東日本大震災など近年被災した県、南海トラフ地震などの大地震が想定されている県などが関心の高さから上位にランクインする中、昨年に引き続き東日本大震災による県外からの転入世帯も多い「神奈川」も高いスコアを記録した。

一方で、下位5県は43位「富山」(昨年度40位)、44位「石川」(昨年度41位)、45位「島根」(昨年度46位)、46位「沖縄」(昨年度30位)、47位「長崎」(昨年度44位)と、比較的大きな地震が少ない都道府県が多く見られた。

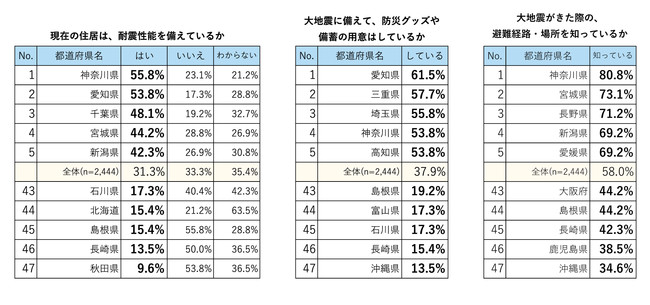

スコア化に使用した質問をピックアップして見てみると、「現在の住居は、耐震性能を備えているか」という質問では全国で31.3%の人が「はい」と回答。地震への備えに関する質問では、「大地震に備えて、防災グッズや備蓄の用意をしている」人が全国で37.9%、「大地震がきた際の避難経路・避難場所を知っている」人が58.0%という結果になった。これらを都道府県別に見てみると上位層と下位層の間で50%近い差が生じており、地域によって耐震・防災への意識には大きな差があることが分かる。

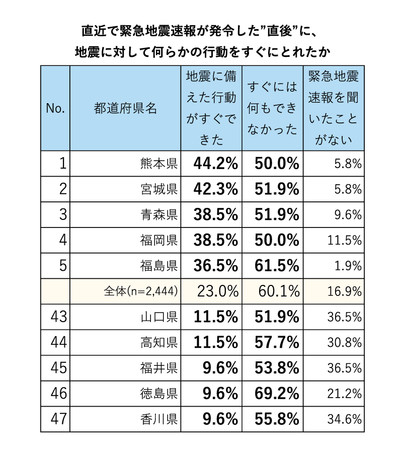

また、「直近で緊急地震速報が発令した”直後”に、地震に対して何らかの行動をすぐにとれたか」という設問に対しては、「熊本」「宮城」「福島」など、大きな地震を経験した件で「行動できた」人の割合が高い一方で、どの県でもおよそ半数以上の方が「すぐには何もできなかった」と回答。有事の際の行動にはまだまだ課題があると考えられる。

自分の住まいが地震に強いと思う人、「神奈川」「千葉」では50%以上

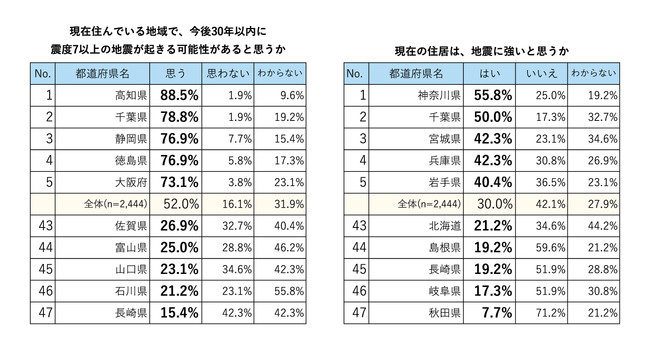

ランキングに関する設問とは別に、地震に対する意識を知るべく「自分の住むエリアで、今後30年以内に震度7以上の地震が起きる可能性があると思うか」について伺うと、「高知」88.5%、「千葉」78.8%、「静岡」76.9%と、4分の3以上の方が大地震を想定している県も存在する一方で、耐震県ランキングで下位となった「長崎」「石川」「富山」などでは4分の1程度に留まるなど、都道府県によって大きな差が見られた。

また、「自分の住まいが地震に強いと思うか」という質問に対しても、耐震県ランキングで上位に入った「神奈川」「千葉」「宮城」で50%近い方が「地震に強いと思う」と回答。反対に「秋田」「長崎」「島根」では「地震に強いと思う」と回答した方の割合が20%を切った。

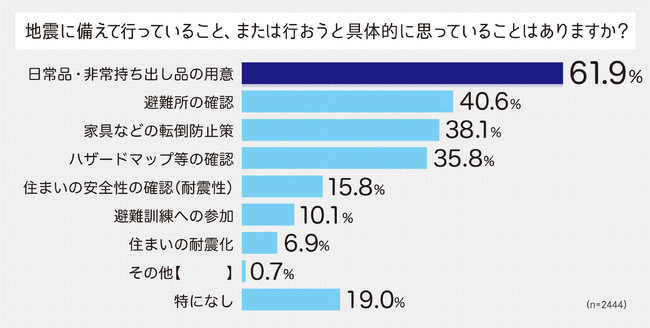

また、地震への備えに関する意識を更に知るべく「地震に備えて行っていること、または行おうと具体的に思っていること」を質問すると、全体で最も多かったのは「日常品・非常持ち出し品の用意」が61.9%、次いで「避難所の確認」40.6%、「家具などの転倒防止策」38.1%という結果に。一方で、「耐震性の確認」や「住まいの耐震化」といった自宅の状態に関わる行動については、それぞれ15.8%、6.9%、「避難訓練への参加」も10.1%に留まった。

注目集まる在宅避難、「必要性を感じる」約65%も、「自宅で安全・安心に過ごす自信がある」人は30.3%止まり

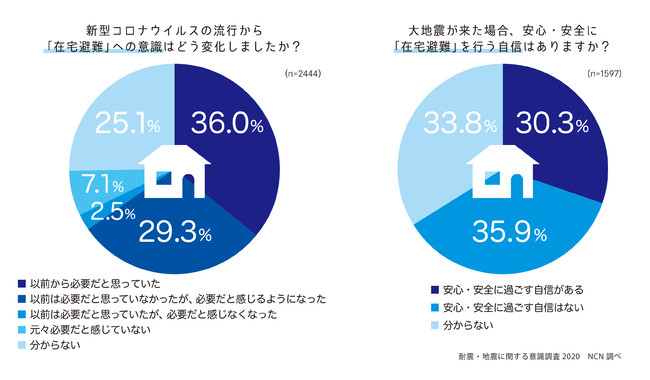

新型コロナウイルスの流行を受け、大きな地震が来た後でも自宅での生活を続ける「在宅避難」が注目されている。「新型コロナウイルスの流行を受け、昨年の今頃と比べて「在宅避難」への意識はどう変化しましたか」という質問に対して、「以前から必要だと思っていた」方が36.0%、「以前は必要だと思っていなかったが、必要だと感じるようになった」という方が29.3%と、65.3%の方が「在宅避難」の必要性を感じていることが分かった。

一方で、「仮に大きな地震が来て在宅避難を行うことになったとして、自宅で安心・安全に過ごす自信はありますか」という質問に対して、「自信がある」と回答した方は30.3%に留まった。実際に在宅避難をするとなると不安な方やどうなるか良く分からない方が多いことが分かる。

調査概要

調査名 :2020年 耐震・地震に関する全国意識調査

調査対象者:全国47都道府県2,444名(各都道府県52名)

調査方法 :インターネット調査

構成/ino.

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号