分子の自己集合過程における新たなメカニズムを解明!~光の強度で集合体の巻き方向を逆転させる現象を発見~

【国立大学法人千葉大学】

千葉大学国際高等研究基幹の矢貝史樹 教授を中心とする東北大学、量子科学技術研究開発機構、東京科学大学、京都大学との共同研究チームは、光応答性分子注1)の自己集合注2)において、わずかに溶け残った集合体により自己集合過程が劇的に変化し、巻き方向が完全に反転した螺旋状集合体が得られることを発見しました。さらにそのメカニズムを解明し、光の強度によって巻き方向を自在に制御することに成功しました。本研究成果は、光によりキラリティ注3)をスイッチ可能な有機材料の開発につながることが期待されます。

本研究成果は、Nature Nanotechnologyにて2025年4月11日(日本時間)にオンライン公開されました。

■研究の背景

近年、光に応答して分子の集合状態が変化する有機材料の開発が盛んに行われています。分子の集合状態は、溶解性、発光、導電性、磁性、誘電率等、有機材料の性質を決定づける重要な要素の一つです。一方で、分子の自己集合は、多くの分子が離合集散を繰り返しながら起こる現象であり、系中に存在するわずかな不純物の存在や調製条件の変化が、最終的に得られる生成物の構造や性質に大きな影響を与えることがあります。今まで多くの科学者が分子の自己集合による機能性材料の構築を試みてきましたが、集合体を形成する前にどれほどの材料が溶け残っているかに注目した研究はほとんどありませんでした。

■研究の成果

研究チームは、安定な左巻きの螺旋集合体を形成するキラル注3)な光応答性分子の自己集合において、溶液中にわずかに溶け残った集合体の影響により、螺旋集合体の巻き方向が反転した不安定な右巻きの螺旋構造が形成される現象を発見しました。さらに、溶け残った集合体の量や分子が集合するタイミングを、光を用いて正確に制御することで、左巻きと右巻きの螺旋集合体を自在に作り分けることに成功しました。

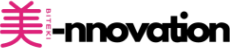

研究チームは、光に応答して折れ曲がるアゾベンゼン注4)を2つ連結した「ハサミ型」分子(図1-1.)を有機溶媒に溶かすと、室温においてハサミが閉じたような構造に折りたたまれ、この閉じたハサミが螺旋状に積み重なって伸長した構造を形成することを見出しました。ハサミの先端には結合している原子団が4つ全て異なるキラル炭素((R)-体)を導入しており、そのため分子は左利き用のハサミのような構造に折りたたまれ、左巻きにねじれながら積み重なることで左巻きの螺旋集合体を形成します(図1-2.)。この左巻き螺旋集合体に弱い紫外線(λ= 365 nm、6.8 mW/cm2)を照射すると、アゾベンゼンが折れ曲がることで分子がバラバラに存在する分子分散溶液が得られました(図1-3.)。次に、可視光を照射すると、アゾベンゼンが再び閉じたハサミ構造をとることで、螺旋集合体が再び形成されます。この際に形成される螺旋集合体は巻き方向が反転した右巻きであることがわかりました(図1-4.)。一方で、強い紫外線(λ= 365 nm、29 mW/cm2)を照射してから(図1-5.)可視光を照射すると(図1-6.)、元の左巻き螺旋集合体が再生することがわかりました。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/15177/968/15177-968-6739559dfc35c273b54f3214a6162b66-1560x1185.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図1 キラルなハサミ型アゾベンゼン分子の自己集合と紫外光による脱会合および可視光照射による螺旋の巻き方向反転の模式図

この現象のメカニズムを解明するため、研究チームは紫外線を照射した際に得られる分子分散溶液に着目しました。解析の結果、弱い紫外線を照射した溶液には、極微少量の左巻きの螺旋が残存することが判明しました。この集合体を含む溶液に可視光を照射することで、分子は右利き用のハサミ構造に折りたたまれ、その結果、巻き方向が反転した右巻き螺旋が優先的に形成されることがわかりました。

一方で、強い紫外線を照射した際は、全ての集合体がバラバラに解体されており、そのため可視光照射によって元の左巻きの螺旋集合体が再生することがわかりました。さらなる解析の結果、残存する左巻き螺旋集合体が存在すると、その集合体表面が触媒となって新たな集合体の形成が促進される「二次核形成」と呼ばれる現象が誘発され、本来不安定な右巻きのハサミからなる右巻き集合体が形成されることが明らかとなりました。

さらに研究チームは、可視光の強さも、分子が集合体を形成するタイミングに影響を与えるために重要であることを見出しました(図1)。つまり、強い可視光(λ= 470 nm、99 mW/cm2)下では、分子は早く集合するために残存する集合体の影響を受けにくくなりますが、弱い可視光(λ= 470 nm、20 mW/cm2)下では集合体の形成が遅くなるため、残存する集合体の影響を受けやすくなります。そして、研究チームが見出した光による自己集合過程の劇的かつ精密な制御手法の実証として、紫外線と可視光の強さを最適化することで、螺旋構造の巻き方向を自在にスイッチングすることに成功しました(図2)。また、このようにして同一(R)-体から得られる安定な左巻き及び不安定な右巻き螺旋集合体は、電子のスピンをそれぞれ逆向きに偏極させることも見出し、螺旋の巻き方向という構造のみならず、螺旋に関わる電子的性質もスイッチ可能であることを実証しました。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/15177/968/15177-968-3d4e6840db596d483032df7af26aa5d1-1185x1079.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■今後の展望

本研究は、溶液状態の分子を固体状態の材料へと加工する過程において、溶液中の「残存集合体」により注意を払うべきであることがわかりました。今回明らかになったメカニズムは、今後「残存集合体」の量をさらに正確に制御する方法が発展することで、二次核形成を利用した新たな材料創成が可能になることを示しています。また、その制御法として、分子の構造を精密に制御することができる光応答性分子が有効であることも実証されました。今後、光に応答してキラリティが変化する材料のみならず、従来得ることが難しかった不安定な材料の創成や、新しい光学的・電子的機能の創発が可能になると期待されます。

■用語解説

注1)光応答性分子:アゾベンゼンのような低分子化合物や、高分子化合物(ポリマー)など、光照射によって色だけでなく凝集状態や溶解度などの性質が変化する分子や材料の総称。光応答性の高い分子を活用することで、光で融解する固体やゲル、ミセル等の光応答性ソフトマテリアルの実現が期待される。

注2)自己集合:分子が自発的に集まり秩序立った構造を形成する現象は「自己集合」や「自己組織化」と呼ばれ、生体内における生体(高)分子の自己集合による生体組織の形成だけでなく、光学または電子材料の開発において極めて重要なプロセスの一つ。

注3)キラリティ:数学や物理学などの自然科学の分野で用いられるが、本研究では主に化学に関連するキラリティを示す用語として使用。分子・集合体・現象(例:光、磁性)とその鏡像が、右手と左手のように互いに重ね合わせることのできない性質を意味する。

注4)アゾベンゼン:二つのベンゼン環が、窒素原子二つが結合した基(アゾ基)によって連結した分子のこと。ベンゼン環と窒素原子は単結合を形成し、アゾ基は窒素原子同士が二重結合を形成している。ベンゼン環が二重結合に対して反対側にある構造の分子をトランス体、同じ側にある構造の分子をシス体と呼ぶ。トランス体のアゾベンゼンは平面かつ直線的な分子構造をとるのに対し、シス体はベンゼン環どうしがぶつかることを避けるように折れ曲がった分子構造をとる。紫外線や可視光によって、トランス体からシス体あるいはその逆方向に分子構造を変化させることができ、この光反応は光異性化と呼ばれる。光異性化によって分子構造が大きく変化する物質としてレチナールが知られており、レチナールの光異性化は視覚の基本原理となっている。

■研究プロジェクトについて

本研究は、科学研究費助成事業(JP20K21216, JP21J20988, JP23H04873)、公益財団法人 マツダ財団、大型放射光施設SPring-8(実験課題番号 20160027)の支援によって行われました。

■論文情報

論文タイトル:Inversion of supramolecular chirality by photo-enhanced secondary nucleation

著者:齋藤卓穂*1, 井上大輔*2, 北本雄一*3, 花山博紀*2, 藤田貴敏*5, 渡部裕貴*6, 須田理行*6,7, 廣瀬崇至*8,梶谷孝*9,10, 矢貝史樹*2,4

1 千葉大学大学院融合理工学府 2 千葉大学大学院工学研究院

3 東北大学大学院工学研究科 4 千葉大学国際高等研究基幹

5 量子科学技術研究開発機構 6 京都大学大学院工学研究科

7 JST創発的研究支援事業 8 京都大学化学研究所

9 東京工業大学オープンファシリティセンター 10 理研SPring-8

雑誌:Nature Nanotechnology

DOI:10.1038/s41565-025-01882-8PR TIMESプレスリリース詳細へ

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE