製薬企業はどうやって新薬開発の「優先順位」を決めているのか~創薬開発に役立つマインドセットを学ぶ「創薬開発ワークショップ@日本橋」の第3回を開催

【一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)】

主催:ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) 協力:バイエル薬品 Supported by Blockbuster TOKYO

一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(理事長:岡野 栄之、以下「LINK-J」)とバイエル薬品株式会社(本社:大阪市、以下バイエル薬品)は、2025年3月2日に創薬開発に役立つマインドセットを学ぶ「創薬開発ワークショップ@日本橋」を開催しました。本イベントは、参加者に製薬企業での意思決定のプロセスを疑似的に体験してもらうことで、スタートアップやアカデミアで創薬に挑戦する人々との協業を促進するために行っている取り組みです。

今回のテーマは「新薬開発の優先順位」。参加者は、架空の大手製薬企業の一員として、まもなく主力製品の特許切れを迎える同社の今後の創薬方針を検証し、会社を倒産の危機から救う--というテーマのもと、複数の開発候補品の中から「どれを最優先に開発するべきか」を様々な観点を検証し、ディスカッションを行いました。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/102640/15/102640-15-629045bae824ba262369b45f8236fca3-582x388.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■製薬企業はどうやって開発期間の「時短」に挑戦しているのか?

前半パートでは、本ワークショップの立案や資料作成などに多大なご協力を頂いたバイエル薬品の谷河賞彦さん(研究開発本部)をはじめ、同社で実際に新薬開発を担当している方々に登壇いただき、現在の新薬開発のトレンドやそれぞれの担当部署の役割などを解説しました。

一般的な医薬品の場合、開発着手→非臨床試験→臨床試験→承認申請というプロセスを経て製品が患者さんに届くまで、およそ十年もの月日が必要でした。そこで現在では、1日でも早く患者さんのもとに新薬を届けるために、様々なショートカットが考案されています。

たとえば、米国が主導する「プロジェクト・オービス」(Project Orbis)では、参加国が協力して新薬承認申請を共同審査・同時承認します。参加国も増えており、現在はオーストラリア・ブラジル・カナダ・イスラエル・シンガポール・スイス・米国・英国の8カ国に上ります。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/102640/15/102640-15-b3fbc84b17176a6846a8fb72ea919e08-569x382.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]谷河 賞彦 氏(バイエル薬品株式会社 研究開発本部 Innovation Squad Lead Oncology)

さらに米国では、抗がん剤の審査の迅速化を目指して、新たに「リアルタイム・オンコロジー・レビュー」(Real-Time. Oncology Review:RTOR)も採用されています。従来は全ての開発プロセスが完了してから、その結果を何百・何千ページにわたる申請資料にまとめてから申請していましたが、同制度では、臨床試験の実施と並行して規制当局がデータ分析を行うことで、期間の短縮を目指します(もっとも谷河氏曰く「必ずしも時短につながるとは限らない」)。日本企業の中にも、同制度を利用して米国で新薬承認を取得した企業もあり、新たな方向性として期待されています。

■参加者は各部門に分かれてワークショップに挑戦

後半パートでは、参加者全員が6名から7名ずつに分かれ、それぞれ1.薬事部門、2.創薬部門、3.臨床開発部門、4.プロジェクト管理、5.メディカルアフェアーズの5部門に分かれます。本イベントは昼食をはさんで前半と後半の1日のイベントとなっていますが、これは、参加者の皆さんに昼食を用意することで、初対面のメンバー同士の会話が進むよう配慮しているためです。昼食を一緒に取ることで、午後のコミュニケーションもスムーズになります。

最初のディスカッションでは、4種類の開発候補品が提示し、これらに優先順位をつけるという作業を行っていただきます。候補品には、モダリティの種類、適応疾患、開発段階、想定される薬価や最高売上高予測、今後の課題など、詳しい属性が設定されています。創薬部門では、会社の主力製品は特許切れが間近であることから、すでに開発ステージが進んでいるものを最優先にするべきだと結論づけていました。部長会議でも同様の意見が相次ぎ、議論は難航していきます。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/102640/15/102640-15-3689da4517ec97a49eaac68db4a2cc38-634x423.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ][画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/102640/15/102640-15-6de2267881925a63f2189fa9580e6d03-626x417.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

次に部長会議から2年後の設定で「アップデートレポート」が配布され、2年間の進捗状況が全員に通知します。「追加試験の実施が提案された」「治験登録が予定通りに進まない」など次々と課題が発生します。その他の候補品も、新たな副作用報告や特許をめぐるトラブルなど難題が噴出しており、参加者の頭を悩ませます。その後、各部門で再び開発候補の優先順位を議論し、結果を部長会議に上程。部長会議を経て再度会社方針を決定します。これを2回繰り返して、会社の事業を決定していきます。

■リラックスした雰囲気でディスカッションするための工夫

議論の内容をまとめやすいよう、各テーブルにはホワイトボードやサインペンを準備し、途中で息抜きできるように、ホットコーヒーやチョコレートなどのお菓子も用意しています。皆さん、リラックスした雰囲気の中でディスカッションを行っており、スタイルも様々で、全員がホワイトボードの前に集まり、熱心に討議するチームもありました。

ディスカッションの焦点は、多岐にわたります。たとえば、「将来性を考えればY社も新規モダリティに挑戦するべきか」「開発費がこれ以上ふくらむのであれば、部門ごと社外にスピンアウトさせる」など。臨床試験で新たに報告された副作用をめぐっては「重篤な副作用の可能性もあり、開発中止も視野にいれるべき」か「さらなる検証を重ねれば副作用は管理可能かもしれない」という議論が行われました

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/102640/15/102640-15-71edd92ac2c70e9433a1953a3e8ab05d-617x412.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ワークショップの最後には、ディスカッションの結果に対する講評も行いました。議論の中では、たびたび「開発の中止」も検討されましたが、講評では「疾患が存在するということは、すなわち新薬の登場を待ち望んでいる患者さんたちが存在するということであり、社会的責任という意味でも、実際にはなかなか開発中止は決断できない」との指摘もありました。イベント終了後は懇親会を行いなごやかな雰囲気の中で、参加者同士が交流の輪を広げました。

創薬開発ワークショップの開催は今回で3回目となり、毎回、バイエル薬品さんの全面的な協力をいただいており改めて感謝申し上げます。また、ご参加いただいた皆様は、スタートアップや投資家、創薬に関わる研究者など様々な方にご参加いただき、好評をいただいております。LINK-Jは今後も、このようなセクター間の交流、および相互理解を促進するような取り組みを推進してまいります。PR TIMESプレスリリース詳細へ

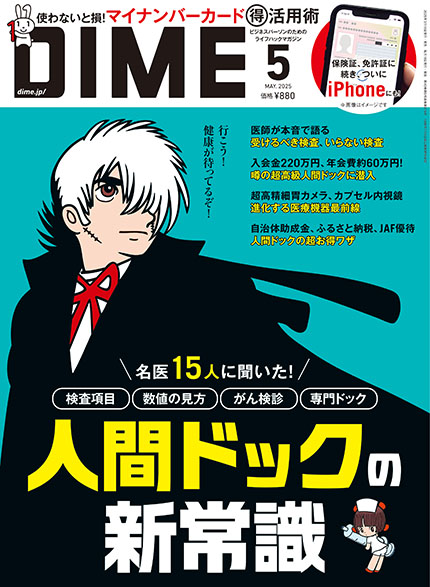

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE