■連載/阿部純子のトレンド探検隊

行政手続きにおける原則押印廃止や、コロナ禍で浸透したリモートワークでの利便性から脱ハンコの動きがある一方で、電子化された書類でも押印を維持できる「電子印鑑」も、多くの企業で広く使われている。

電子印鑑を無料で作成できるツールはあるが、だれでも同じものが作成できるため、なりすましなどの悪用や、実際の印影をスキャンして作成した電子決裁の場合、画像がコピーされたり、画像からハンコ自体を偽造される恐れもある。電子印鑑を採用するなら、改ざんや複製による不正利用を防ぐセキュリティが担保された有料サービスが望ましい。

朱肉やスタンプ台が要らない「Xスタンパー」でおなじみのシヤチハタの電子決裁サービス「Shachihata Cloud」は、低コストで、シンプルで使いやすく操作性から、リモートワークで利用したいビジネスツールNo.1にも選ばれている。

電子決裁や電子印鑑はここ数年で登場した印象があるが、シヤチハタではパソコンを使った電子印鑑サービスを90年代から着手している。

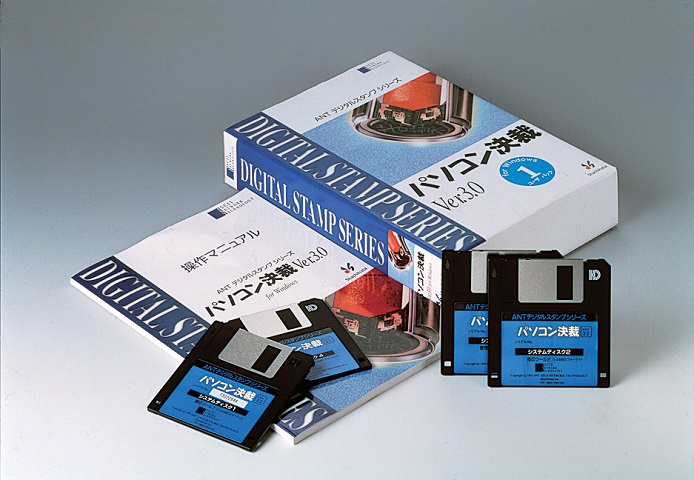

Windows95が発売された1995年に電子印鑑「パソコン決裁」の販売を開始。当時、電子署名の概念はあったが、電子印鑑は存在していなかったためそこに着目したのがシヤチハタだった。「パソコン決裁」はパソコンにインストールをして使うソフトウエアで、現在もその流れを汲んだ製品「パソコン決裁Ver7」を販売している。(※下記画像は1997年に発売されたバージョン3)

シヤチハタの開発戦略について、開発を担当しているデジタル認証事業部部長の石井慶氏(下記画像右)と、広報室室長の向井博文氏(同左)に話を伺った。

時代に先駆け28年前から電子印鑑サービスを提供してきた理由とは

石井氏「開発を始めた90年代当時、シヤチハタの本業はスタンプをはじめとしたゴム印で、パソコンを使った商品に関わる社員は異端児のように見られていたかもしれません。社内ではデジタルの知見がなかったため、アスキー・ネットワーク・テクノロジーに協力を仰ぎ、電子印鑑の開発を進めました。」

向井氏「当時はパソコンがあまり普及しておらず、1台を数人で共有して使うような時代で、パソコンを使って作成した請求書や帳票を紙で出力していました。そのような時代に『パソコン決裁』を初めて体験し、パソコンの画面上にクリック一つでハンコがポンと押せることに戸惑いながらも、近い将来にパソコンは一人一台、だれでも操れるようになり、紙がなくなる時代が来るのだろう感じました。

しかし当時では、スタンプの会社であるシヤチハタが突然パソコンの商品を販売したらお客様も驚かれるでしょうし、社内でも『ハンコが必要なくなるのでは』という空気もあったと思います。

逆境の中で進めていけたのも、常に危機感を持つシヤチハタの社風があったからだと思います。当社は1925年に『万年スタンプ台』からスタートし、スタンプ台もいずれ必要なくなるだろうと、1965年にスタンプ台の要らない『Xスタンパー』を開発しました。

当社は決して大きな会社ではありません。常に新しいものを作らないと生き残れなくなるという思いを、経営層から社員まで全員が持っています。電子印鑑も、スタンプは将来的に必要がなくなるかもしれないという危機感から、粘り強く取り組み続けたことで実現できたと考えています」

石井氏「実は1995年当時から『将来電子印鑑さえなくなるのではないか』という話も出ていました。それが一部現実となって脱ハンコの動きも出てきましたが、視認性が高い証跡として印鑑を使う文化が日本では強く根付いているので、ビジネスツールとしての事業継続と拡大ができています」

電子印鑑からオフィスDXツールに進化した「Shachihata Cloud」

クラウドサービスは2017年にリリースされた電子決裁サービス「パソコン決裁クラウド」から開始。2020年には機能を拡張して、効率化を促進するオフィスDXツール「Shachihata Cloud」に進化した。

国内の企業では印鑑文化が浸透していることから電子印鑑のニーズも多く、じわじわと利用者は増えていったが、ターニングポイントとなったのがコロナ禍の2020年。リモートワークの増加で「ハンコを押すためだけに出社する」ことの是非が沸き起こり、脱ハンコの流れも生まれる中で「Shachihata Cloud」は大きく伸びた。

石井氏「脱ハンコを目指す企業も増えていますが、内部統制上、社内規定も含めてすべて変えなくてはいけないので、膨大な時間とコストが必要になります。しかしShachihata Cloudであれば、今までで使っていたハンコをそのまま電子化しただけですので、社内規定を一部修正するだけで済みます。

クリックすれば押印できるので、手で押印するのと同じ感覚です。システムを一から構築する必要もなく、マニュアル、指導も不要で、ハンコを押す文化も変えずにそのまま電子化で取り込めるのがShachihata Cloudの大きな特長であり、その点が受け入れられた要因と考えています。

システム化により捺印は不要というケースも増えている一方で、運用規定が厳しい企業も多くあります。受発注や契約は電子の場合、なりすましが発生すると印鑑なしでは責任の所在を別途確認しなければいけないなど、確認が煩雑になります。視認性が高い印鑑を不正防止として捉える企業も多いので、日本の企業すべてが印鑑を廃止するということは難しいのではと考えています」

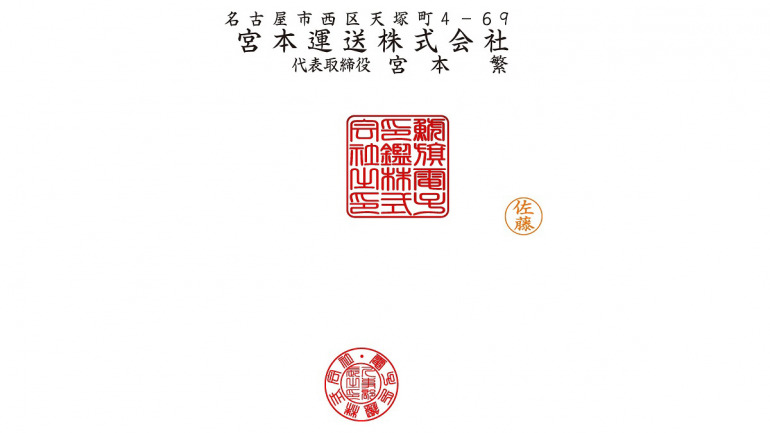

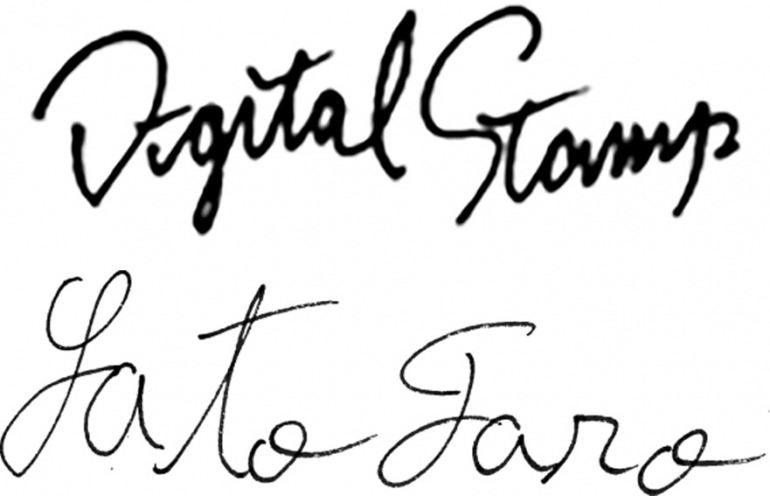

「Shachihata Cloud」は、1アカウント税込110円で提供し、角印、代表印、氏名印、住所印、日付印や手書きサインなどさまざまなタイプの印鑑に対応でき、使っている実際の印と同じものを電子印鑑として提供することが可能。また、印にしたい内容を打ち込んでデザインを選んで決めることもできる。

契約書、見積書、請求書、発注書等どんな帳票にもオンライン上で捺印可能で、Word、Excelにも直接捺印できる。改ざんや複製による不正利用に対するセキュリティを確保していることも大きな特長で、二要素認証と公開鍵暗号方式の電子署名(共に有償オプション)で、本人性を担保し原本性を確保している。

社外ユーザーとのやり取りもできるが、社外秘設定で文書の一部を非公開に設定し、社外ユーザーの閲覧を制限することも可能。会員契約は発行元だけで、一時的なアカウントを発行すれば社外の人も押印ができ契約を交わすことも可能になる。

ベースとなる捺印と回覧サービスに加え、勤怠スケジュール管理、社内スケジュール管理といったグループウエアの機能も搭載。有償オプションを加えれば、社内で使うツールは会計ソフト以外はほぼ揃うのでオフィスツールとして活用できる。また、スマホなどモバイルにも対応しているので、出先やリモートワークでも利用が可能だ。

石井氏「サービスを継続して使っていただいている会員は97%と非常に高く、値段とクオリティが見合っていると結果だと自負しています。ハンコを作り続けてきたシヤチハタならではの機能も数多くあります。印鑑を画像と捉えるメーカーでは文字とは別のところにハンコを押しますが、偽造や複製防止の意味で名前と少しかぶる位置に押すことも慣習としてありますので、どの位置でも本来のハンコのように押せる工夫しています。

インボイス制度や電子帳簿保存法の改正などに伴い、昨年中盤以降、中小企業や個人事業主の会員も増えてきています。大手企業にとっては圧倒的なコストパフォーマンスがメリットですし、電子化が進んでいない企業も多い中小では、電子化の第一歩として使っていただけると考えています」

【AJの読み】企業のDX化が進んでもハンコ文化はなくならない

シヤチハタの代名詞でもある朱肉が要らないスタンプ式のハンコは、インキが乾かずに鮮明な印影で何度も押印できる。この秘密はプラスチックの本体からインキの溶剤まで自社で開発している同社の技術力にある。

乾いてしまうため使うたびにインキをスタンプ台にしみ込ませる必要があった当時のスタンプ台を見直し、スタンプ台とインキをひとつにして、インキを補充せずにすぐ使えるようにしたのが大正時代の1925年に生まれた「万年スタンプ台」。

1965年に発売された「Xスタンパー」はゴムにインキを溜めて適量を出し押印する仕組み。本来ゴムは水を弾いてしまうため10年以上かけて開発した。Xスタンパーは適量のインキを出せるようにするため、塩を使いゴムをスポンジ状にしてインキをゴムにしみこませるようにしている。これによりインキが出過ぎず、乾燥もせず、常に適量なインキを5000回以上出し続けることができる。

さらにシヤチハタの強みがオリジナルフォントを持っていること。印影を鮮明に見せるためには画数の多い文字は線を細くしたり、省略したりする必要があり、同社にはフォント開発のみに従事する担当者も存在する。こうして開発されたフォントは電子印鑑にも使用されている。

企業のDX化が進み、脱ハンコが取り沙汰される時代になったが、日本でのハンコ文化は今後どうなっていくのだろうか?

「角印の必要性は、角印は使える人が限られているからです。Shachihata Cloudは捺印した人の情報が組み込まれているので、印鑑と同じ価値があるとみなされています。電子印鑑とはいえ、右上に朱色の印があると収まりが良く見え、視認性だけではなく安心感もあると思います。

海外ではトップ同士の判断で契約してサインするケースを多く見ますが、日本では契約に至るまでに社内の様々な人たちで検討しながら決定する文化があるので、そうした文化ではハンコは有効であり、日本でのハンコ文化は今後もなくならないだろうと思います」(向井氏)

文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号