第43回バンコク国際モーターショー2022で展示されたトヨタbz4x EVのコンセプトモデル

世界で電気自動車(EV)シフトが鮮明となっている。2022年には世界のEV販売シェアが10%を超え、その勢いは増すばかり。EV専業のテスラや中国BYDだけでなく、欧米の主要メーカーはこぞって新型EVを市場に投入し、業界ではさながらEVフィーバーの様相を呈している。

そんな宴の輪から微妙な距離をとっているように見えるのが、世界最大の自動車メーカーのトヨタだ。EVの普及によりこれまでの「業界秩序」や「ビジネスモデル」が通用しなくなる、まさに「戦国時代」を迎えつつある自動車業界だが、EVシフトの加速を目前にトヨタは「どうする」のだろうか。

そこで三井住友DSアセットマネジメントはこのほど、「『どうするトヨタ』EVシフトの加速で「戦国時代」を迎える自動車業界」と題したマーケットレポートを公開した。概要は以下のとおり。

加速する自動車業界のEVシフト、急拡大の臨界点へ

自動車業界のEVシフトが鮮明だ。2022年の世界販売台数は780万台に達し、シェアは10%を超えたと報じられている。国際エネルギー機関(IEA)はEVの年間販売台数が2030年に19.2百万台、2040年には27.9百万台に達すると予測している。

また、パリ協定で定められた温暖化目標を考慮した「持続可能な開発シナリオ(Sustainable Development Scenario)」を達成するためには、2040年までに72.5百万台がEVに移行する必要があるとしており、世界的なEVシフトのシナリオは更に加速する可能性がありそうだ。

マーケティングの理論では、市場シェアが10%以下では新しいモノ好きの限られた市場に過ぎないものの、16%を超えると普及が爆発的に加速する「クリティカルマスの法則」が知られている。

現在、EVの販売は世界で10%を超えるとともに、中国など一部地域では「シェア16%」を超えてきたことから、EVシフトは近い将来臨界点に達することで、普及が急加速することになりそうだ。

こうした事態を受け、欧米の主要メーカーはアクセル全開でEVシフトを進めている。EV専業のテスラは2022年に前年比47%増の136.9万台のEVを生産し、メルセデスベンツはEV向けに新しく開発したプラットフォーム(フレーム、エンジン、トランスミッション、サスペンションなどの車の基本構造)を活用した高級セダンEQSを市場に初めて投入した。また、ゼネラルモータース(GM)も2025年までに年間100万台のEVを生産すると発表した。

一方、生産台数世界首位の自動車メーカーであるトヨタは2022年に新型EVのbZ4Xを発売したが、発売直後に大規模リコールが発生するなど、ほろ苦いスタートとなった。

「どうするトヨタ」 胸突き八丁のEV戦略

トヨタは「EVも本気、ハイブリッド(HEV)、プラグインハイブリッド(PHEV)、燃料電池(FCEV)も本気」として、多彩なパワートレイン(エネルギーを車輪に伝える動力機構)を揃える「全方位戦略」を表明してきた。

その背景には、HEVに充電器を付ければPHEVに、水素タンクと燃料電池を付ければFCEVに、エンジンを外せばEVになるといった、技術的な重複の多さが挙げられる。

このため、トヨタはEV用バッテリーの製造や、同モーター・インバーター・バッテリーの制御などで高い技術力を有している。また、他社に先駆けてレアメタル鉱山の開発に着手し、EV用バッテリーの主原料であるリチウムについて世界の埋蔵量の10%を押さえているとされている。

EVに関する要素技術で世界トップクラスのトヨタが「全方位戦略」にこだわる背景には、EVビジネスの採算性の問題がありそうだ。EVのコスト構造を見ると、その約3割を高価なバッテリーが占めていたため、EV世界最大手のテスラでもきちんと利益が出るようになったのは、販売台数が90万台を超えた2021年からだった。

さらに、日本ではEV1台あたり最大85万円、米国では最大7,500ドル(1ドル130円換算で97.5万円)、ドイツでは最大4,500ユーロ(1ユーロ140円換算で63万円)の補助金が出ているが、こうした補助金が出ていても利幅確保が難しいのがEVの現状だ。

EVシフトをはやす一部の評論家からはあまり評判の良くないトヨタの「全方位戦略」だが、誤解されている点もあるようだ。というのも、豊田社長は「全方位戦略」について、「未来を予測することよりも、変化にすぐ対応できることが大切」としており、「EVシフトなど世界の変化を傍観しない」と明確なメッセージを発信してきたからだ。

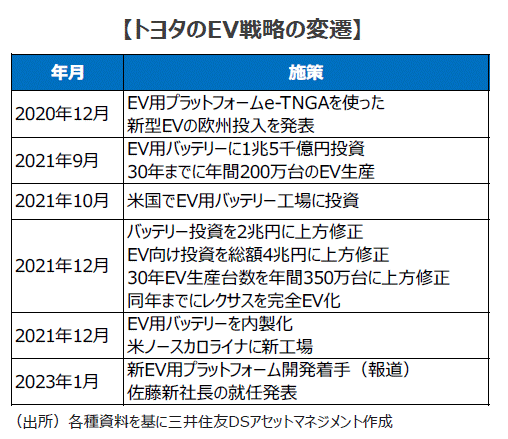

その言葉通り、トヨタのEV戦略は変化に対して驚くほど柔軟で現実的だ。トヨタは欧州での環境規制強化の発表を受け、2021年9月にEV向けバッテリーに1兆5千億円を投じると発表した。

しかし、同年のEV世界販売台数がHEVを上回ることやテスラの収益性改善が確実になると、わずか3カ月後の同年12月にはバッテリー関連投資を2兆円に引き上げ、EV関連全体では計4兆円を投じ、2030年までにEV年間生産台数を200万台から350万台へ引き上げるとともに、レクサスを全てEV化とすると発表して業界関係者を驚かせた。

そして、ここへきて米国も巻き込んだ世界的なEVシフトの加速やEV専業メーカーの一層の収益性改善を見て、更にコスト競争力の高いEV専用プラットフォームの開発に舵を切るとともに、レクサスのEV化を推進してきたエンジニア出身で53歳の佐藤執行役員を新社長に抜擢すると発表した。

こうしたトヨタの一連の対応は、まさに「未来は予測できないので変化に対応する」という言葉そのもので、日本の大企業としては珍しい、メンツやしがらみにとらわれない現実主義そのものといえそうだ。

かつてトヨタが世界初の量産型HEVのプリウスを発売した当初は「売れば売るほど赤字」といわれていた。しかし、歯を食いしばってビジネスを続けることで巨大市場を作り、その圧倒的な技術力とコスト競争力で「HEVといえばトヨタ」と言われるまでになった。HEVがそうであったように、EVについても「しんどい戦いに挑む」とトヨタも腹をくくったといえそうだ。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号