理化学研究所(理研)の福田憲二郎専任研究員、早稲田大学の梅津信二郎教授、シンガポール南洋理工大学の佐藤裕崇教授らの国際共同研究グループが、JSTの未来社会創造事業のもと、光エネルギーによる再充電と無線通信が可能な「サイボーグ昆虫」を開発した。これにより、昆虫の寿命が続く限り電池切れの心配がなくなるため、長時間かつ長距離の活動、例えば環境モニタリングや危険地域の検査といった用途への活用が期待されるという。

本共同研究で開発された超薄型有機太陽電池の概要を紹介するとともに、昆虫のサイボーグ化に関する研究に長年取り組んできたシンガポール南洋理工大学の佐藤裕崇教授に、これまでの研究開発エピソードを聞いた。

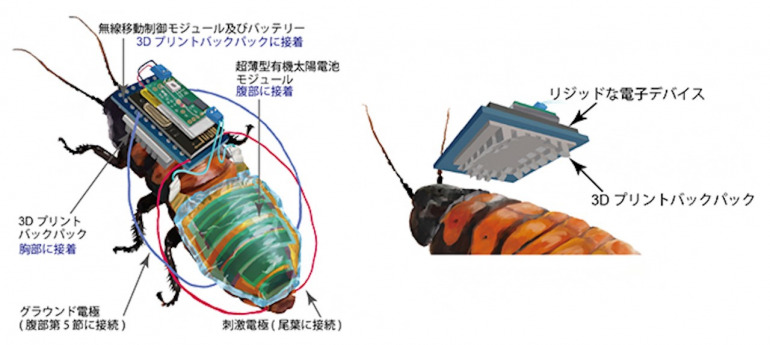

生きたマダガスカルゴキブリの駆動性を確保しながら厚さ4μmの超薄型有機太陽電池を搭載

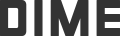

3Dプリンターで作られたバックパックが昆虫の体の曲面にフィットし、硬い電子デバイスの実装が可能に。

3Dプリンターで作られたバックパックが昆虫の体の曲面にフィットし、硬い電子デバイスの実装が可能に。

本研究に用いた昆虫は、体長約6cmのマダガスカルゴキブリ(Gromphadorhina portentosa)。無線移動制御モジュールとリチウムポリマー電池は柔らかいバックパックを介して、昆虫の胸部背側の曲面に沿って取り付け、厚さ4マイクロメートル(μm、1μmは1,000分の1mm)の超薄型有機太陽電池モジュールは腹部背側に取り付けた。

胸部背側に取り付けたバックパックは、マダガスカルゴキブリの正確な3Dモデルを基に設計し、弾性ポリマーを3Dプリントして作製。バックパックの昆虫と接する側は、胸部背側の曲面形状と一致する柱状構造に設計した。このような柱状構造によって、昆虫の個体間の形状の違いによらず曲面に完全にフィットし、硬い電子デバイスの安定的な実装が叶った。この接着は、繁殖環境において1カ月後でも維持された。

また、超薄型有機太陽電池モジュールの取り付けのため、昆虫の腹部断面を観察したところ、腹部の変形中に腹部節が部分的に重なっていることが判明。そこで、腹部の動きの自由度を確保するため、ポリマーフィルム(フィルム)上に作製された超薄型有機太陽電池を、接着剤領域と非接着剤領域を交互に配置する「飛び石構造」で昆虫の腹部背側へ貼り付けた。

飛び石構造で超薄型有機太陽電池のフィルムを貼り付けることで、フィルムに変形自由度が残り、腹部の屈曲時にフィルムを外側に曲げることができる。

飛び石構造で超薄型有機太陽電池のフィルムを貼り付けることで、フィルムに変形自由度が残り、腹部の屈曲時にフィルムを外側に曲げることができる。

腹部の変形は多くの昆虫で見られることから、この研究で提案した飛び石構造で超薄型の電子素子を取り付ける戦略は、マダガスカルゴキブリに限らず他の昆虫種にも適用可能。基本動作中の昆虫の胸部と腹部の変形を考慮すると、胸部に剛性または柔軟性のある要素を置き、腹部に超軟質デバイスを取り付けるハイブリッド電子システムは、サイボーグ昆虫に効果的な設計であるといえる。

飛び石構造の有効性を障害物踏破試験と起き上がり試験により定量的に評価したところ、厚さ5μm以下のフィルムであれば昆虫の基本的な動作が損なわれないことを実証。サイボーグ昆虫に実装した有機太陽電池モジュールは17.2ミリワット(mW)の出力を達成し、リチウムポリマー電池を充電し、無線移動制御モジュールを操作することができた。

今後、より薄型化された制御回路を用い、センサーや小型カメラなど他のコンポーネントと組み合わせることで、サイボーグ昆虫の機能をさらに拡大できると考えられるという。

「3.11」を契機に災害現場での実用性を再考、昆虫サイボーグを「飛行型」に加えて「歩行型」にも着手

理研・早稲田との共同研究に携わったシンガポール南洋理工大学・佐藤裕崇教授の研究チームは、昆虫の神経生理学者、電子デバイスの設計者・プログラマー、微細加工技術者、虫の行動制御アルゴリズムを開発するエンジニア、情報処理のためのAI技術者といった異分野の専門家たちで構成されている。

研究に用いられたマダガスカルゴキブリは、歩行性能に優れていため電気刺激による行動制御を行いやすく、また体長が比較的大きいため電子回路を搭載する余地がある。さらに、寿命が飼育環境下では2-5年と長く、環境に対する耐性が比較的高いなどの特性をもつ。今でこそサイボーグ昆虫研究に広く利用されているが、佐藤氏がこのマダガスカルゴキブリに出会うまでは、紆余曲折あったそうだ。

「2007年に渡米し、そこでは翅(はね)はあるけれど飛びにくい昆虫・ゴミムシダマシにはじまり、カナブン、ウガンデンシスと扱う昆虫を増やして飛行制御を可能としてきました。いくら小型化が進んでいるとはいえ、親指の先ほどの大きさしかないカナブンに電子機器と小型電池を載せて飛ばすことは難しかったです。そんな折に、ウガンデンシスに出会いました」(佐藤裕崇教授、以下同)

ウガンデンシスは体長6cmほどの大型のカナブンで、当時の電子機器を搭載するのにとても適していた。ウガンデンシスを用いた研究で、飛翔開始や空中での旋回などの制御ができるようになるなど、その後のサイボーグ昆虫研究の礎となるノウハウが得られたという。

その一方で、佐藤氏の研究活動に多大な影響を与える出来事があった。2011年、アメリカからシンガポールに拠点を移す前に佐藤氏が日本に一時滞在していたタイミングで、東日本大震災が発生したのだ。

「多くの犠牲者の方が瓦礫に埋もれて行方不明になり捜索が間に合わずに亡くなってしまう。3.11の後、国内外のレスキュー部隊の方々にお会いして、人の捜索・救命に必要なこと、技術的な課題を整理しました。そしてその課題解決に向けて研究開発を進めています」

ここで読者の多くは、どうして昆虫ではなく小さなロボットを使わないのだろう、という疑問を持つだろう。実際に、過去数十年間にわたって世界中で人工の小型ロボットの開発が進められている。

しかし、最先端の小型ロボットであっても燃費が悪く、稼働時間は数分程度と、災害現場で人を捜索するのに十分ではない。また、小型ロボットは脆く壊れやすい上に力が弱く、大小の障害物が入り混じる瓦礫の下を難なく移動できないのである。20〜30年以内に日本で大地震が起きると言われている中で、その代替となり得るサイボーグ昆虫の開発が急務だと筆者は感じた。

「レスキュー隊の方から、瓦礫の下を知る術がないため、ヘリで上空を飛んで倒壊規模の大きいエリアをみつけ、半ば隊員の方々の経験に頼って人の捜索をしているとお聞きしました。そして、瓦礫の隙間をかいくぐって動くことが可能なタフで長時間動ける小型の探索機が本当に必要である、とも伺いました。瓦礫の隙間は狭いので飛行で捜索するよりも、歩行を得意とする昆虫を扱う方が良いだろう、と考えました。シンガポールに移ってからも昆虫飛行の研究を続けていましたが、歩行を制御可能なサイボーグ昆虫の開発に注力することに決めました」

瓦礫の隙間など、人では立ち入ることのできない場所の捜索へのサイボーグ昆虫の活用が期待される。

瓦礫の隙間など、人では立ち入ることのできない場所の捜索へのサイボーグ昆虫の活用が期待される。

「ゴキブリでは寒冷地で扱うことはできないという問題もあります。けれど、まずは非寒冷地の災害エリアでの5〜10年以内の実用化を目指します。そして、改善を重ねて様々な地域で扱えるようにしていきます。これまでは『サイボーグ昆虫』という呼び名と見た目の奇抜さが先行してしまい、開発の意義や理由までは知られてこなかったかも知れません。けれども、私もうちのチームメンバーも真剣であり、開発の目的はいつも、人を救うことです。理研・早稲田チームの薄膜太陽電池のおかげで、サイボーグ昆虫に自家発電機能が備わったことは大きな前進です。今、さらに共同研究のネットワークが拡大しており、協力してくれるパートナーが増えています。早くに実用します」

小さな体に使命を背負って、茶色いアイツが災害大国日本を救う日が来るかもしれない。

文/清談社・松嶋千春

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号