フリーライター 長谷川剛さん×機械式腕時計整備

長谷川さんいわく「いまだに手に負えないことだらけ」なのが機械式腕時計整備だという。スマートウオッチに比べて不正確で手がかかるけれど、それを上回る魅惑的な世界が裏ブタの奥に広がっている。

Profile

男性誌を中心に約25年にわたって活躍するフリーライター。取材時に着用したのは、調整を終えたばかりだというシーマの10振動モデル。

ソロ活の先に見据える夢のセカンドライフ

長谷川さんが独学で機械式腕時計の機構を学び始めて3年がたつ。これまでに整備した数は約30本。だが、それらすべてを着用したことも、積極的に売ることもしないという。なぜ時計の裏ブタを開け続けるのか?

「見たことのない内部機構に触れてみたいだけなんです。機械式腕時計は『時』という概念を目に見えるカタチにしようと、人類が積み重ねた何百年にもわたる努力の結晶。その歴史を途絶えさせてしまうのはもったいないと思ったんですね」

長谷川さんのソロ活を支えるのは、好奇心と知識欲。その気づきとなったのは、10年ほど前、ロンドン滞在中に訪れた蚤の市での経験だという。

「ブライトリングというブランドのクロノグラフを購入したのですが、内部機構の製造会社が違うんですよ。ヴィーナス社製だと聞いたのに、裏ブタを開けたらバルジュー社製だった。調べてみると、バルジューは1966年に倒産したヴィーナスの後釜。ですが、双方のメカの違いを説明できない自分がいて……」

知識が追いつくと、メカの個性や価値を読み解けるようになった。だが、肝心の整備の腕前は十年一日。

「これをきっかけに、時計雑誌で執筆したり、専門学校で講義を請け負ったりと本業につながりました。でも、整備は趣味の範疇。無理して高額な専用工具を購入する必要もない。誰とも競っていないから失敗しても割り切れるし、挫折もない。何よりも50代になった今でも上達を実感できる。その瞬間が楽しいんですよ」

時計を含め趣味を語り合える喫茶店のような空間を作ること。それが長谷川さんの思い描くソロ活の展望。

内部にロマンを感じる

1950年代以前の内部機構に感じるのは、資産家のために作られたものであるという機械式腕時計の歴史。「1960年代以降になると途端に工業製品感が強まるんです」

手探りで集め始めた整備ツール

写真左は専門店で購入したゼンマイや風防などの整備用パーツ。写真右は時計の針を取り付けるためのプランジャーや裏ブタを開けるためのオープナーなどの整備工具。

調整済みの腕時計の一部。長谷川さんが目をつけているのは、現存する時計ブランドで2番目に古い「ファーブル・ルーバ」(写真右から3本目と4本目)。

【ソロ充POINT】

時計整備は技術沼の世界。とはいえ、無名がゆえに格安で手に入る歴史的名機など掘り出し物が多く、やり方次第で実益も得られそう。

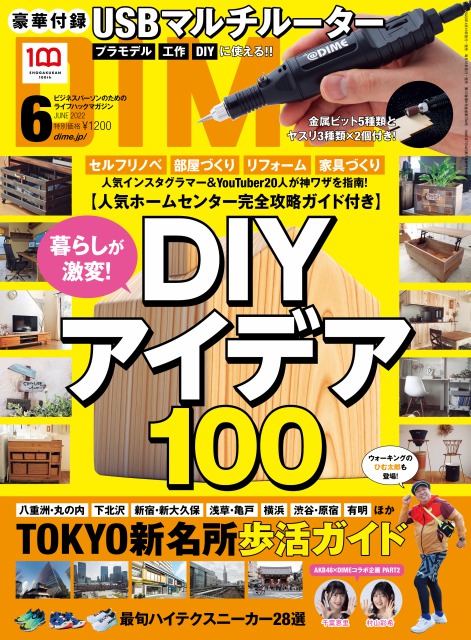

最新のDIME6月号の大特集は「本当に使えるDIYアイデア100」人気ホームセンターの完全攻略ガイド付き!

DIME6月号の特集は、セルフリノベ、部屋づくり、リフォーム、家具作りなど、人気インスタグラマーとYouTuber20名が神ワザを伝授する目からウロコのDIYアイデアを実例とともに、わかりやすく紹介。こちらも本当に使えるアイデアばかりで、とても実用的な内容となっている。

オンライン書店で予約・購入する

【Amazonで購入する】

完売しました!

【楽天ブックスで購入する】

完売しました!

【セブンネットで購入する】

https://7net.omni7.jp/detail/1234158481

取材・文/渡辺和博

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号