前編はこちら

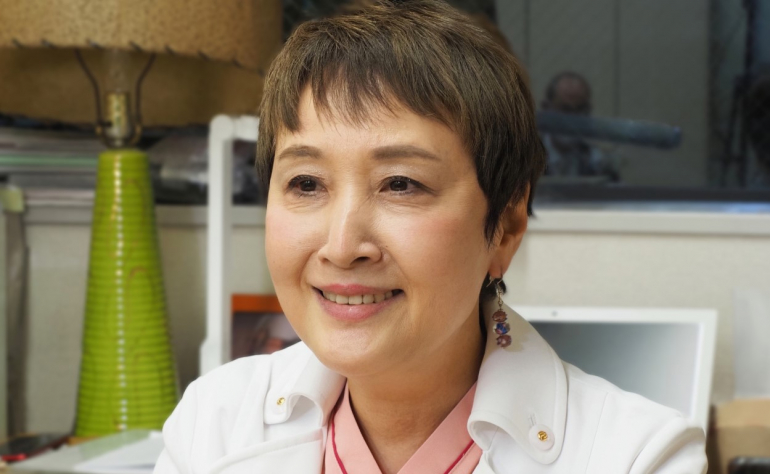

働き盛りの世代が知っておくべき健康寿命を延ばす術を紹介する「忍び寄る身近な病たち」シリーズ。今回は腸の後編。お話を聞くのは山口トキコ医師だ。日本初の女性肛門科専門医として、日本で女性の痔病を最も多く診察した大腸肛門専門医の山口先生だが、院長を務める港区赤坂の「マリーゴールドクリニック」は、“肛門病専門”ではない。部位の治療にのみに専念するのではなく、身体全体の健康を診ることが医師の役目と、そんな思いで日々、患者に接していることが察せられる。

山口先生の専門は腸と肛門である。大きく分けて小腸約6mと、大腸約1.5mからなる腸、前半は便秘についてたっぷり語ってもらったが、後編は下痢の話からだ。長年、便秘と下痢を繰り返している私にとって、下痢も深刻な問題である。

「あ―、その感覚わかるな~」

理想的な便はバナナ1本~1本半くらいが目安と言われるが、「そんな健康な状態のうんちでも、70~80%は水分です。水分が80~90%は軟便で、それ以上が下痢ですが、軟便と下痢の区別は難しい。体質的にゆるい人もいて、それがふつうの状態なら問題はありません」

――私の場合は便秘が2~3日続いて、出た時は下痢になって。

「それは便秘がもとになっている下痢ですね」さして心配ないという先生の口調だ。逆に医師に相談したほうがいいケースがある。

「軟便の時に血液が混ざっていたり、便に混じる粘液が増えたと感じた時は、腸の炎症が考えられますし、大腸がんの疑いもあるので検査をしたほうがいい。1日10回以上、下痢でトイレに行くような状態なら、細菌感染やウィルス性感染の疑いがあります」

山口先生は少し考えこみ、言葉を続ける。

「患者さんがビジネスマンの世代なら、私は過敏性腸症候群を疑ってみますね」

過敏性腸症候群――ネットで検索するとその症状は下痢型、便秘型、下痢便秘交換型、腹痛型に分類されるとある。

「下痢型の過敏性腸症候群の患者さんが多いという印象を持っています。会社に行く時に電車に乗るとお腹が痛くなる。たまらず途中下車して駅のトイレに駆け込む、そんなことが頻繁にあるとクリニックを訪れる」

あ~その感覚わかるなと、思わず膝を叩くのは私だけではないだろう。

「出勤することにストレスを感じて、腸が過敏に動き、大腸で水分吸収ができなくなるからトイレに駆け込むことになるんです」

山口トキコ医師

日本大腸肛門病学会専門医。2000年、女性が相談しづらい肛門疾患や便秘、下痢などの悩みに応えるべく「マリーゴールドクリニック」を開業。真摯な診察に定評がある。

https://marigold-clinic.com/profile/

――腸は消化、吸収、排泄、さらに免疫機能に関係していることがわかっていますが近年、“腸は第2の脳”と言われます。通勤途中で駅のトイレに駆け込むことと、それは関係があるのでしょうか。

「脳と腸は関係しています。なぜかというと、腸は神経細胞が脳に次いで多いので、自律神経が腸に影響を及ぼすのです。ストレスの影響が腸に現れやすい」

――過敏性腸症候群で通勤途中にトイレに駆け込む、それを改善するには、いったいどうすればいいのでしょうか。

「ストレスを取り除くことは大事ですが、私は患者さんに、“トイレを我慢してみてください”と、アドバイスしています。我慢してみると、意外といかなくてすんでしまう。“我慢できた”という実感は、自信に繋がります。通勤電車の中でお腹が痛くなっても、我慢できると思えるようになる」

便秘の時は“便意を感じたら、すぐトイレに”それが理想だが、逆に下痢では”トイレを我慢“、それが山口先生のアドバイスだ。

呑気症という“おなら病”

――先生、出モノ腫れモノところかまわずとは言いますが、おならは何とかできませんか。

「私なんか歩きながらやっていますよ(笑)。1日に何回おならが出たから、異常という決めごとは存在しませんし、腸が動いているからおならが出るので、逆におならがまったくでなかったら、腸管麻痺や腫瘍を疑うことになります」

とはいうものの、職場や取引先でプッと派手にやるわけにはいかない。おならを抑える方法はないものだろうか。

「若い女性の患者さんで便秘でもない、腸に問題はないのに、夕方になるとお腹が張ってウェストを緩めないときついと、訴える人がいます。原因の一つは呑気症と言って、無意識に空気を口から呑み込み、必要以上に胃の中に空気を入れてしまう。

呑気症は多くの場合、ストレスが要因とされますが、緊張すると頭蓋と下あごが連結するあご関節に力が入り、奥歯をかみしめる形になる人がいます。すると、余計につばを飲み込む。つばには気泡が含まれているので、お腹の張りやげっぷ、おならの原因になります。『あごをしっかり噛みしめないように意識してください』と、患者さんにアドバイスすることがあります。

食事の時もかなり空気を飲み込んでいます。早食いをするとより多くの空気を胃の中に取り入れることになり、おならの原因となる。その意味でも早食いはよくありませんね。おならを我慢すると、お腹が張ってガスが出にくくなるのは、便秘を我慢すると余計出にくくなるのと同じで。腸内のガスを減らす薬を出すこともありますが、おならを我慢してもいずれ腸が動いてガスは出る。口から出ることはありません(笑)」

おならの臭いと乳酸菌

――ガスが出るのを我慢したり、こっそり出したりすることはできても先生、おならの臭いは何とかなりませんか。

「臭いの強いものを食べれば、おならも臭くなりますけど。おならの臭いは腸内環境のサインかもしれない、そうとらえたほうがいいでしょう。お肉ばかりのバランスの偏った食生活が続いて、悪玉菌が増えて腸内バランスが乱れている。ガスが臭さかったら、腸内の善玉菌を増やすことを考えたほうがいいです」

そのために、山口先生は乳酸菌の摂取を勧める。腸内にはおよそ1000種、100兆個もの細菌が棲みつき、それらは花畑(flora)のようになっていることから、腸内フローラと呼ばれる。この腸内フローラのバランスを整え、腸内の善玉菌の増殖の手助けするのが、ビフィズス菌等の乳酸菌だ。乳酸菌はヨーグルト、チーズ、キムチ、ぬか漬け、味噌等々、数多くの発酵食品に含まれる。

「年齢とともに腸内の善玉菌は減っていくので、毎日いろんな発酵食品を食べることがお勧めです」、遺伝子情報を解析するゲノム解析の進歩で近年、腸内フローラや乳酸菌の研究は飛躍的に前進した。

「抗生物質の薬は腸内細菌がダメージを与えるので、下痢になる患者さんがいます。そんな人には乳酸菌主成分にした整腸剤を飲んでもらっています。患者さんによっては、乳酸菌を取り入れることで、便通が改善することもあるんです。

腸内細菌が免疫機能に関係するとわかっている。腸内環境に整える乳酸菌の研究が進めば、アレルギーに抜群の効果を発揮する薬とか、花粉症が飛躍的に改善する薬とかが開発されるかもしれない。乳酸菌は私たちに夢を与えてくれます」

もちろん、臭いおならを改善する特効薬も夢ではないのかもしれない。

自分の腸の主治医は自分だという自覚

山口トキコ先生は日本初の女性肛門科専門医である。「トキちゃん、肛門科はどうだい?」と最初に勧めたのは、作家の遠藤周作氏だった。医学生時代に遠藤氏が主催していた素人劇団に係わり、氏と縁故を得ていた。肛門科に行った遠藤氏が、待合室で若い女性が恥ずかしそうにしているのを目撃し、勧めたのだ。

外科の研修医時代、「女性の先生がいるなら、診てほしい」そんな多くの痔病の女性患者の声を耳にして一念発起。社会保険中央総合病院の大腸肛門病センターの女性研修医第一号として、6年間務め2000年に今のクリニックを開業した。

「お尻は腸の受け皿です。肛門の病気は便秘や下痢とか、腸に問題がある場合が多い。お通じがよければお尻も良しと、言えるのではないでしょうか」

肛門という部位を治療だけでなく、口から肛門まで一つの道ととらえ、人間の健康を考える、そんな山口先生のドクターとしてのスタンスに裏打ちされた言葉である。

――“腸は第2の脳”と言われますが、脳で考えることが一人一人異なるように、腸も一人一人違う、デリケートな臓器だと、先生のお話で自覚しました。

「手ごわい臓器です。医者だけに頼るのではなく、自分の腸の主治医は自分だという自覚を持って、ケアしていくことが大切ですね」

取材・文/根岸康雄

http://根岸康雄.yokohama

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号